Partitura Wix: “Why don´t you get a job?”

Partitura Wix: “Call me maybe”

Wix realizado por María Gozalo del blog Aula 54 (http://musicaenaula54.blogspot.com.es) con la canción ”Call me maybe”. Tiene dos audios para acompañar la partitura, uno lento y el otro a la velocidad real de la canción:

DANZA KUDURO PARA FLAUTA

PARTITURAS PARA PLACAS

|

| PINCHAD EN LA IMAGEN |

Bolero

¿Durante cuánto tiempo se puede mantener viva la atención del oyente con un material musical extremadamente pobre desde el punto de vista melódico, armónico y rítmico?

¿Durante cuánto tiempo se puede mantener viva la atención del oyente con un material musical extremadamente pobre desde el punto de vista melódico, armónico y rítmico?

Tal vez Maurice Ravel (del que hoy celebramos el aniversario de su nacimiento) se preguntó ésto mismo cuando decidió la estructura de una pieza de ballet que compuso para hacer frente a un encargo de Ida Rubinstein, que inicialmente consistía en la orquestación de seis piezas para piano de Iberia de Isaac Albéniz, que empezó pero no pudo llegar a completar por razones de copyright. Así, lo que fue un apaño debido a las prisas, llegó a ser una de las obras musicales más conocidas y apreciadas de todos los tiempos: su Bolero.

Cuando definimos como pobre el material utilizado por Ravel en esta obra, no exageramos en absoluto ya que sólo empleó:

- una célula rítmica muy sencilla que se repite sin modificaciones por 169 veces:

- una armonía constante, en tonalidad de do mayor, que aumenta, si cabe, el efecto obsesivo del ostinato. Única excepción es la brevísima modulación a mi mayor poco antes del final.

Sobre este acompañamiento:

- una melodía muy sinuosa en la que se alternan dos temas: uno diatónico, que no se mueve de la tonalidad principal, y el otro cromático, que además contrasta armónicamente no sólo con el primer tema, sino con el acompañamiento. Ambos temas se repiten numerosas veces sin apenas modificaciones.

Quien conoce bien la obra sabe la respuesta a la pregunta inicial. Quien sólo conoce el famosísimo primer tema posiblemente se sorprenda cuando se entere de que esta obra dura más de cuarto de hora.

Sin embargo, lo más sorprendente en mi opinión no es sólo la cantidad; lo verdaderamente impresionante es que, gracias a su perfecto dominio de la paleta tímbrica y a su calculada dosificación de la dinámica, lejos de perder progresivamente esa atención finalizando antes de sea demasiado tarde, Ravel consigue intensificarla cada vez más, hasta culminar en un clímax tan alto del que no puede salir de otra manera que con un derrumbe.

Después de Ida Rubinstein, son varios los coreógrafos que han creado su versión del Bolero. Entre ellas, una de las que han tenido más éxito es sin duda la de Maurice Béjart, en la que un solista danza en una tarima circular alrededor de la cual se mueven los demás bailarines. Béjart asignó la parte del solista indistintamente a una mujer o a un hombre, de hecho las dos puestas en escena más memorable son las de la rusa Maya Plisetskaya y del argentino Jorge Donn.

He preparado un arreglo para la flauta dulce sin ninguna pretensión de conseguir mantener esa gran carga expresiva que tiene la obra original ―más bien al contrario, renunciando a ella de antemano debido a que esta versión no puede tener ni la riqueza dinámica ni la tímbrica de aquella― sino para darle la posibilidad a los aficionados a este instrumento de disfrutar tocando esa melodía tan sugerente.

Liados toda la hora …

Besitos a Cristina, Celia, Juan Antonio y Juanjo :)

Nuestra versión del famoso tema "Hijo de la Luna" de Mecano:

La saeta (adivinanza)

Tenéis que decirme:

Autor de la canción

Letra de la misma (poema)

Autor del poema, lugar de nacimiento y grupo literario al que pertenece.

Enrique Granados y el sinsentido de la guerra

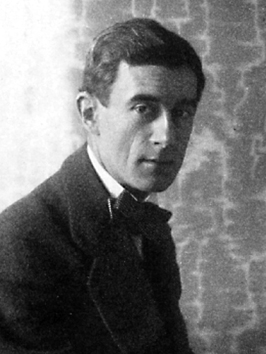

Enrique Granados en 1914 (Foto de Dominio Público)

Hace exactamente 97 años, a primera hora de la tarde, un torpedo salía del tubo de lanzamiento de un submarino alemán que patrullaba el canal de la Mancha y partía en dos un pacífico barco de vapor francés que estaba regresando al continente. Un sinsentido más entre los que llenan las páginas de los libros de Historia, plagadas de conflictos bélicos, y en este caso también de Historia de la Música, pues una de las más de 80 personas que perdieron su vida en ese barco, el Sussex, era Enrique Granados.

El compositor español, a sus 48 años, estaba en un período de fuerte ascenso de su popularidad: la travesía era uno de los últimos tramos del viaje de vuelta de una gira americana tan exitosa que tuvo que prolongarse para incluir una actuación en la Casa Blanca ante el presidente Wilson. Nunca hubiera podido imaginar que el aplazamiento del regreso iba a resultar fatal para él y su mujer, quien le acompañaba en ese viaje y fue engullida por las olas junto con él (como se cuentan dos versiones similares de este episodio, difícilmente sabremos quién de los dos cónyuges, ya a salvo en una lancha, se volvió a lanzar al agua para socorrer al otro).

Entre las obras más célebres del compositor están las 12 danzas españolas que el mismo Granados afirmó haber escrito cuando tenía sólo 16 años, aunque es muy probable que las revisara profundamente en la última década del siglo XIX. Se trata de 12 piezas breves y sencillas aunque de gran expresividad entre las cuales destaca por su popularidad la nº5, Danza andaluza, que su amigo Fritz Kreisler arregló para violín y piano. La siguiente interpretación, del mismo Kreisler, es una grabación histórica en la que ni siquiera un fuerte ruido de fondo puede ocultar la frescura y expresividad del sonido del violinista austríaco.

Otra de estas deliciosas danzas que merece la pena destacar es la nº2, Oriental o Árabe. Esta la vamos a escuchar en la versión original, para piano solo, en la interpretación del mismo compositor. No se trata de una grabación en sentido estricto sino de la reproducción de un rollo de pianola perforado a partir de una interpretación del músico español.

No podía faltar la transcripción para flauta dulce de esta última pieza para las personas que disfrutan tocando este instrumento.

Partitura Wix: “Vos Sur Ton Chemin”

Cuadros de una exposición

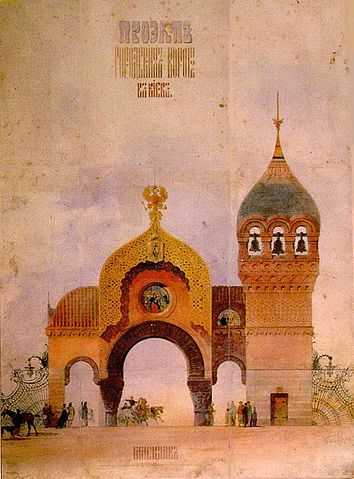

Viktor Hartmann: Proyecto para una puerta en Kiev (PD en Wikipedia)

Muchas obras de música instrumental han sido compuestas con la intención de contar historias sin utilizar la palabra, describir imágenes sin mostrarlas o, más en general, transmitir ideas extramusicales utilizando nada más que sonidos. Ya hemos visto algunos ejemplos en este blog, desde el Barroco (Las cuatro estaciones de Vivaldi, compuestas a partir de sonetos) hasta el siglo XX (Los planetas de Holst, basados en estos astros y en el carácter de los dioses que les dan nombre).

Hoy, por ser el aniversario de la muerte de Modest Musorgski, ocurrida en 1881, cuando el compositor ruso acababa de cumplir los 42 años, vamos a ver otra de las más famosas obras programáticas de toda la historia de la música: Cuadros de una exposición.

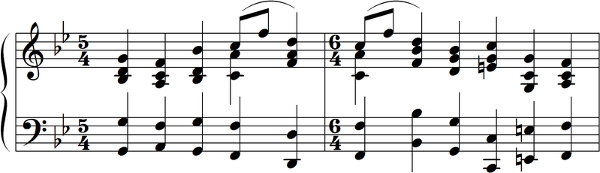

Musorgski compuso esta suite para piano en 15 movimientos en junio de 1874, después de visitar en San Petersburgo la exposición de pintura organizada en memoria de su amigo Viktor Hartmann, arquitecto, escultor y pintor fallecido repentina y prematuramente pocos meses antes. De los más de 400 cuadros que pudo admirar, el compositor ruso eligió 10 para su particular museo sonoro. Los restantes 5 movimientos están construidos sobre el mismo tema que se enuncia al comienzo de la pieza, con compás de amalgama (5/4+6/4) y un carácter severo y solemne, tal como el mismo autor indicó al comienzo de la partitura: Allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto.

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (GFDL Mütze en Wikipedia)

Los títulos de los varios movimientos son en diferentes idiomas. El de la introducción (y de las 4 variaciones a este tema que se intercalan entre algunos de los cuadros) es en francés, Promenade, el paseo del visitante por los corredores del museo. Los del primero y del octavo cuadro son en latín, respectivamente Gnomus (uno gnomo que se mueve frenéticamente y con bruscas paradas) y Catacombae (Sepulcrum romanum) Con mortuis in lingua mortua (retrata una visita del pintor a las catacumbas de París). El italiano es la lengua elegida para el título del segundo cuadro: Il vecchio castello (un trovador canta una melancólica canción delante de los muros de un castillo), mientras que para el tercero, Tuileries (Dispute d’enfants après jeux) (niños jugando ruidosamente en los parques de las Tullerías), y el séptimo, Limoges, le marché (La grande nouvelle) (una discusión acalorada en el mercado de Limoges), volvemos al francés. El cuarto es en polaco: Bydlo, el nombre de un característico carro usado por los campesinos de ese país. El sexto es en yídish, Samuel Goldenberg und Schmuÿle, los nombres de un rico arrogante y un pobre pidiendo limosna. Sólo los tres movimientos restantes son en ruso, el idioma materno del compositor: el quinto cuadro es Ballet de los polluelos en su cascarón, sobre el cual realicé un dibujo animado hace muchos años y el noveno es La cabaña sobre patas de gallina (Baba Yaga), un movimiento grotesco en forma de scherzo que da paso sin solución de continuidad a la última pieza La gran puerta de Kiev, el proyecto de una puerta monumental que Hartmann iba a construir en honor al zar Alejandro II para celebrar su salida incólume del atentado que había sufrido en 1866.

En el vídeo siguiente, una poderosa interpretación de Evgeny Kissin.

Varios compositores quisieron orquestar esta maravillosa obra ―entre ellos Leopold Stokowski y Vladimir Ashkenazi, solo por poner un par de ejemplos― sin embargo uno de estos arreglos no sólo ensombreció a todos los demás, sino que probablemente sea conocido por el gran público aún más que la versión original para piano. Naturalmente hablo de la orquestación de Maurice Ravel, en el vídeo siguiente interpretada por la Philharmonia Orchestra dirigida por Carlo Maria Giulini hace ya casi medio siglo.

Cuadros de una exposición también llamó la atención de Keith Emerson que, junto con los otros dos componentes de su grupo, Greg Lake and Carl Palmer, a comienzo de los años setenta hizo una versión en clave de rock.

Terminamos con otra versión más, el arreglo que he preparado para flauta dulce del último movimiento, La gran puerta de Kiev. Tengo que advertir de que no es fácil de tocar, sobre todo las dos secciones en las que cambia armadura, en las que se suman varias dificultades: la posición de los dedos (muchas alteraciones), la lectura (mucha enarmonía) y la emisión del sonido (frases muy largas). De todas formas, la parte del piano es completa, por lo que se puede disfrutar mucho aún limitándose a tocar con la flauta las frases más sencillas (el tema principal, con el cual empieza el movimiento, y el tema de la Promenade, que aparece en el compás 100).

Otra advertencia: las indicaciones de metrónomo las he puesto para que surtan efecto en la reproducción y evitar que suene muy mecánico, así como tampoco serían necesarias algunas de las indicaciones dinámicas, que sin embargo nos permiten huir del mezzofortissimo.

Call me, maybe.

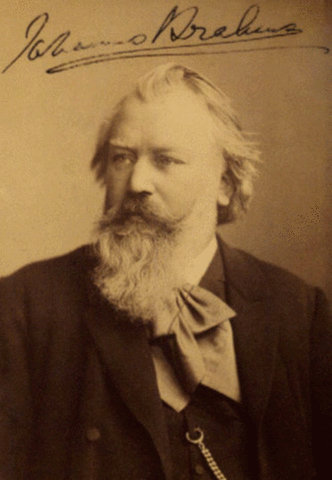

Brahms y el piano a cuatro manos

El repertorio para piano es sin duda uno de los más extensos que existe: inventado por Bartolomeo Cristofori a comienzos del siglo XVIII, fue progresivamente desplazando a sus antecesores, entre los que destacaban el clavecín, extremadamente ágil pero sin posibilidad de variar la dinámica, y el clavicordio, que sí permitía matices pero a cambio de grandes limitaciones técnicas que entorpecían la ejecución.

El repertorio para piano es sin duda uno de los más extensos que existe: inventado por Bartolomeo Cristofori a comienzos del siglo XVIII, fue progresivamente desplazando a sus antecesores, entre los que destacaban el clavecín, extremadamente ágil pero sin posibilidad de variar la dinámica, y el clavicordio, que sí permitía matices pero a cambio de grandes limitaciones técnicas que entorpecían la ejecución.

A comienzo del siglo XIX, la técnica de construcción del piano había llegado a su madurez, llegando a ser uno de los instrumentos preferidos por los compositores románticos, no sólo por sus enormes potencialidades acústicas ―tenía suficiente potencia como para poder llenar grandes salas de conciertos aunque a la vez permitía graduar el volumen según las necesidades expresivas― sino también porque el pianista, al no necesitar acompañamiento en gran parte de su repertorio, podía dar rienda suelta sin limitación alguna a su espíritu creador durante la interpretación, representando así mejor que nunca el ideal del artista romántico.

Sin embargo, el piano es un instrumento presente también en muchísimas obras de cámara, desde el dúo con prácticamente todos los demás instrumentos hasta grupos bastante numerosos. Entre tanta variedad destacaría el quinteto: uno de los compositores que mejor partido ha sacado a esta formación ―que amplía otra que ya de por sí es muy completa y equilibrada como es el cuarteto de cuerda― es Johannes Brahms, al que hoy queremos recordar por ser el 116º aniversario de su muerte.

Curiosamente, la primera versión de su Quinteto para piano en fa menor, opus 34 Brahms la compuso para quinteto de cuerda (sin el piano y con un segundo violonchelo), pero dos años después lo transcribió primero para dos pianos y finalmente tal como lo conocemos ahora, tras lo cual destruyó el original (sin embargo la versión para dos pianos fue rescatada a partir de una copia y publicada como opus 34 bis).

En el siguiente vídeo está el quinteto completo, 45 minutos de auténtico goce, interpretado por Ilya Rashkovskiy y el Ariel String Quartet.

Tal como decíamos antes, hay repertorio para piano a dúo con prácticamente todos los instrumentos: hasta con otro piano, como es el caso de la ya citada opus 34 bis. La definición de dúo pianístico se usa para ese caso, en el que cada uno de los pianistas toca en un instrumento diferente. Pero hay un caso especial, en el que dos pianistas tocan el mismo instrumento, a cuatro manos. También en este caso Brahms nos ha dejado una obra maestra: una colección de 21 danzas húngaras tan bonitas que varios compositores, entre los cuales está Antonin Dvořák, quisieron transcribirlas para orquesta. La nº 5, quizás la más famosa de todas, sirvió a Charlie Chaplin para una de las escenas más conocidas de su película El gran dictador.

Contrariamente a lo que pensaba Brahms cuando compuso estas danzas, las melodías sobre las que se basan no son genuinamente folclóricas sino que en la mayoría de los casos se trata de obras de músicos menores que contienen elementos peculiares de la tradición musical húngara, entre los cuales predominan algunos giros melódicos típicos de la música violinística gitana y un ritmo caracterizado por un continuo rubato en tempi lentos y expresivos o rápidos y desenfrenados.

Todo esto lo podemos apreciar en el siguiente vídeo, con la danza nº 4 en la interpretación del alicantino Quattro Piano Duo, que además nos permite reparar en el grado de compenetración que hay que alcanzar para tocar en este tipo de formación camerística, compartiendo no sólo la obra sino también el instrumento sin obstaculizar los movimientos del otro (notad que en muchos momentos la mano izquierda de la primera pianista se cruza con la derecha del segundo).

Tal como en otras ocasiones, terminamos con la transcripción para flauta dulce de esta danza, una versión que requiere cierto nivel técnico, sobre todo en el vivace central.

Partitura Wix: “Let me out”

NUEVA PARTITURA PARA 2º ESO

Partitura Wix: “The Lazy Song”

Nueva partitura para 2º ESO realizada por la profesora María y que encontré en su fantástico blog Aula 54: http://musicaenaula54.blogspot.com.es. Desde aquí quiero darle las gracias tanto por la partitura como por la elaboración de los audios que la acompañan

¡Salud y República!

Alegoría de la República Española (GNU FDL Wikimedia Commons)

Cuando un jefe de estado se da cuenta de que los ciudadanos de la nación que preside o reina no le quieren, debería, por sentido de justicia y por dignidad personal, devolver ese poder al verdadero soberano, es decir al pueblo mismo. Un par de ejemplos en este sentido son Richard Nixon y Giovanni Leone, quienes dimitieron en 1974 y 1978 respectivamente por estar implicados en graves escándalos de abusos de poder y corrupción.

También tenemos un caso similar en España, el del rey Alfonso XIII. Hace exactamente 82 años, tras unas elecciones municipales de las que la Corona salió derrotada, el abuelo del actual monarca renunciaba a seguir en el trono y dejaba paso a la promulgación de la Segunda República Española. Ya sabemos qué pasó después: un golpe de estado militar, una sangrienta guerra civil, una cruel dictadura y una restauración monárquica, todo esto por iniciativa de la misma persona: Francisco Franco.

Somos muchos los que pensamos que la gravedad de los recientes escándalos que involucran al rey, tanto personalmente como a su familia, debería ser la ocasión para acabar con esta forma de gobierno tremendamente anacrónica por vitalicia, hereditaria y machista, características más bien feudales que democráticas, y esperamos que Juan Carlos siga el ejemplo de su abuelo. Por mi parte, no voy a desaprovechar la ocasión del Día de la República para pedirlo con claridad. Dicho esto, volvamos a hablar de música (pero sin olvidar que, parafrasando una famosa frase atribuida a Nietsche, sine vida nulla musica).

Cuando se habla de música y república, aquí en España la primera melodía que viene a la mente es la del himno que cantaba la columna de militares a las órdenes de Rafael del Riego tras el pronunciamiento de éste contra el absolutismo de otro Borbón, Fernando VII, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, en 1820.

Para entender su importancia hay que remontarse a ocho años antes, cuando, en plena Guerra de los Seis Años, las Cortes Generales reunidas en Cádiz promulgaron la primera Constitución Española. Llamada cariñosamente La Pepa por haber nacido el día de San José, la Constitución de 1812 tuvo una importancia enorme porque rompió con el absolutismo, reconociendo la soberanía popular, además de numerosos derechos civiles y sociales tales como la libertad de expresión, de prensa e imprenta y el derecho de representación, a la integridad física, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio, además de las garantías procesal y penal, decretando el fin del tribunal eclesiástico de la Inquisición. Con todas sus limitaciones, La Pepa era un texto muy avanzado para sus tiempos, algo que no era del agrado de Fernando VII que, nada más volver al trono, en 1814, la derogó e ilegalizó las Cortes de Cádiz, restaurando el absolutismo y la Inquisición.

Tal como dijimos, el pronunciamiento de Riego puso fin a esa etapa de despotismo absoluto: el rey juró La Pepa abriendo una etapa constitucional aún más breve ―tan sólo 3 años― que finalizó cuando, a solicitud de Fernando VII, Francia envió un ejercito que invadió España casi sin resistencia hasta sitiar Cádiz, que se opuso con gran firmeza a los Cien Mil Hijos de San Luis y sólo se entregó cuando tuvo la solemne promesa del trastatarabuelo del actual rey de que respetaría la constitución vigente y renunciaría a cualquier venganza. Fue el enésimo engaño de Fernando VII, quien, además de volver a restaurar un rígido absolutismo, emprendió una feroz represión contra los liberales hasta el final de su reinado, una etapa llamada Década Ominosa. Por todo eso, el apodo que recibió cuando con su llegada puso fin a la época napoleónica, el Deseado, dejó paso a otro más merecido: el Rey Felón.

Rafael del Riego, el nexo de unión de esta historia con la república y con la música, murió el 7 de noviembre de 1823 en la Plaza de la Cebada de Madrid, donde fue arrastrado hasta el patíbulo, ahorcado y finalmente decapitado para mayor escarnio.

Su himno ―merece la pena recordarlo― fue himno nacional no sólo durante los dos períodos republicanos españoles, sino también durante la anterior etapa de monarquía constitucional. A pesar de apreciar los valores de libertad y justicia que evoca, tengo que admitir que desde el punto de vista musical es bastante insulsa, característica que por otro lado comparte con la mayoría de himnos nacionales, sobre todo los que están basados en marchas militares. Por otro lado, dependiendo del tempo con el que se ejecute, el compás binario de esta pieza puede perder su marcialidad debido a la subdivisión ternaria del 6/8, cambiando el carácter militar por el de danza popular, concretamente de contradanza. Por eso, un arreglo y el tempo adecuados consiguen resaltar sus raíces populares, tal como podemos comprobar en el siguiente vídeo de la Grande Orchestra Occitana Borgo San Dalmazzo.

Con esta idea, de una música del pueblo para el pueblo, he realizado un arreglo para tres flautas dulces soprano y una contralto estructurada de la siguiente manera: en la primera sección las tres flautas soprano tocan la melodía principal al unísono y a partir de la segunda sección la segunda flauta soprano acompaña a la primera por terceras paralelas mientras la tercera flauta y la contralto mantienen un pedal de dominante y tónica respectivamente. Si se toca en cuarteto será necesario romper las ligaduras que unen las notas de los pedales para poder respirar, mientras que si se toca en grupo lo ideal es que cada uno respire en momentos diferentes para que no se perciba ninguna interrupción.

¡Salud y República!